「では大統領は、アメリカこそ世界の中心であるとお考えなのですか?」

「いや、言いたいのはそこではないし、どうか誤解しないでほしい。私はアメリカが持つ影響力を考慮して言っているんだ。それにはもちろん責任が伴うし、

その重責を覚悟したうえで、私は皆さんに告げたいことがある」

ついにきたかと、ジャックはピンと背筋を伸ばした――最初から伸ばしていたが。

突然呼び出され、記者会見を行うパーマーの背後に控えるよう命ぜられた時は、CTUも掴んでいない危険が迫っているのかと緊張したが、どうもそうでは

ないらしい。なぜならば、CTUから引っ張りだされたジャックは拳銃すら装備していないし、恰好はTシャツにジーンズだ。警備として必要ならば警備員が

いる。ジャックでなくてはいけない理由があるはずなのだ。恐らく、パーマーがこれから話そうとしている内容の中に。

ウェインもマイク・ノービックも、やつれた顔で見返すだけで何も説明してくれなかった。「君はいてくれるだけでいい」「その時が来たら、ありのままを話す

よう。変に言い繕おうとするな」としか言われていない。過去の事件に対して証言でも求められるのだろうか。前もって連絡してくれれば、準備ができたと

いうのに。ジャックの額に、じわりと汗がにじむ。唯一の救いは、パーマーが変わらず堂々としているところだ。

「本来ならば、これは公表するべきではないのかもしれない。しかし私は常に皆さんに誠実でいたいし、そうしてきたつもりだ。そしてまた、皆さんの誠実さ

を信じている。ゆえにこの会見で、アメリカが揺らぐことは微塵もないと信じている。ぜひ、私に話させてほしい。この、世界の中心と呼ぶにふさわしいアメリカで」

ジャックは微かに笑った。

なんと自信に満ちた、力強い声なのだろう。誰もが、彼がこの国の大統領であることを誇りに思うに違いない。大きな背中を眩しげに見つめていたジャックは、

ふいに名前を呼ばれて、慌てて気持ちを引き締めた。

「ジャック・バウアー。ここへ」

パーマーが自分の方を向き、隣へ手招きしている。困惑した様子を晒さないよう、無表情を保って隣に立つ。安心させてほしくてパーマーの目を見ると、優しい

眼差しが返ってきた。ジャックの肩に手を回し、会場へと姿勢を戻す。

「さて、皆さん。彼の名前はジャック・バウアーです。詳しいことは機密上話せないが、国を守る仕事をしている、優秀な人間だ。アメリカだけでなく、私の命を

救ったことも一度ではない。いや、救ってもらったのは命だけではない…」

肩を掴む手に力が入り、ジャックの脳裏に嫌な予感がよぎった。

この流れは、まるで…。

「親愛なるアメリカの皆さん。彼は、私の大事な人です」

ざわりと、会場がざわついた。

ジャックはなんとか無表情を崩さず、誰かこれは冗談だと言ってくれないかと素早く周囲を窺い見た。ウェインは「言いやがった」といった渋い顔で、マイクは

逆にスッキリした表情だ。どこからも、ドッキリカメラの看板が現れる気配はない。

早くも第一波を乗り越えた女性記者が、パーマーに詰め寄る。

「大統領、大事な人というのは、つまり―?」

「愛している」

激しい第二波に、再び会場がざわめく。

これは実はやらせで、重要な計画の一部なのかもしれない。こうしてカミングアウトを放映することで、何かの事件の解決に――無理があるか。そうか、

あれだ。2人が逢引しているのを誰かに目撃されてしまったのだろう。ならば面白おかしくフライデーされる前に発表するべきだと、パーマーならばそう考え

るに違いない。必死に推測を巡らせていると、記者陣の質問が容赦なくジャックに降りかかってきた。

「お2人はいつから付き合われているんですか」

「このような場で関係を公表することをどう思いますか」

「大統領には結婚の経験もありお子様もいらっしゃいますが、どのように関係は発展したのですか」

「バウアーさん、大統領にお返事を」

最後の言葉で、会場が静まり返った。

それまでは「HAHAHA、おいおい」と笑っていたパーマーまでもが、真摯な瞳で見つめてくる。

ジャックはその視線に縫いとめられたかのように動けなくなってしまった。

(返事だと?)

どう答えたらいいんだ。

返事なんて、聞かれるまでもない。問題は、この場だった。

「ジャック、急なことで驚かせてすまない。だがどうか、正直に言ってほしい」

「何の冗談ですか、これは」

「冗談ではない。本気なんだ」

「大統領…ご自分の立場をわかっていらっしゃるのですか?」

「もちろんだ。わかっているからこそ、国民の皆に知ってもらいたいのだ」

「何のために。そんなの、身の破滅です。私はまだいい、しかし貴方はこの国の大統領なんですよ?」

目の前で始まった大統領とその恋人との真剣な会話に、記者陣は息を詰めた。会場だけではない、この様子はテレビを通じてお茶の間に流れている

のだ。国中が、この会見の行く末に目が釘付けだった。

「君の言うことも最もだ、ジャック。だが、我々の関係を、卑しい人物に暴露されたくはない。そいつは証拠写真の交換条件に金銭を要求してきたんだ」

やはり、フライデーされそうになっていたのだ。

「だからといって、開き直ってどうするんですか」

「私は悪いことはしていない。そうだろう? ならば堂々と発表して、今の私は幸せで何の問題もないと伝えたい」

ぐいと腰を抱かれ、ジャックは慌てて身を離そうとした。

なんといっても、パーマーの相手はいかつい中年男性なのだ。世間が納得するはずがない。

なのにパーマーは本当に幸せそうな顔で、人々の理解を疑っていない様子だ。

「アメリカの皆さん。驚かれた方も、不快に思う方もいるかもしれない。大統領職から外すべきだという意見が出るかもしれない。だがそれを、性差別問題

に波及させるつもりはない。私は彼を愛していて、彼が必要だという、単純なことなのだから、それだけ認めてほしい」

記者達は困惑顔だ。自由の国アメリカといえど、こんな大統領は前代未聞だろう。

「感謝もしているんだ、発表する機会を与えてくれて。ウェインは最後まで反対したがね。私を心配するあまり、舅のようにうるさい奴なんだ」

おどけた言い方に、会場に笑いが漏れる。

ウェインは渋い顔のまま手を振り、ジャックをいたたまれない気持ちにさせた。

「反対するに決まってますよ。私だって、事前に知らされてたらこの場には来ませんでした」

「だろうな。だが、どうして来てくれないんだ?」

「当たり前でしょう、私は貴方に見合う女性ではない。各国の物笑いのネタになるだけです」

「そんなに低俗なのか、人類は? 私の目には、君はとても魅力的に映るのだが」

記者達の間から口笛が響いた。

ジャックの頬に微かに朱が灯る。咳払いをして先を続けた。

「第一、職務に難が生じます。いつでも捨て石になる覚悟はできていますが、こんなふうに顔が割れては潜入捜査すらできない。いや、利用しようという

輩も出てくるでしょうね。万一の時、交渉物として国の重荷になりたくはありません」

「私は君や他の者たちのことを、捨て石だと思ったことは一度もない!」

「わかっています。だが、決断しなくてはいけない時もある。一人の兵士か、国か。その時に、私達の関係が貴方を苦しめることは本意ではありません」

「それでも君は、私を愛しているから、別れないのだろう?」

ジャックは言葉に窮した。

その通りだ。

「ジャック、はっきり言おう。私は、君の命かアメリカかと迫られたらアメリカをとる。だが、君を愛する気持ちに嘘はない。その後で職を退いてでも報復する

つもりだ」

「馬鹿なことを。それはアメリカにとって大きな損失です」

「私の損失はどうなるんだ? ああ…耐えがたい想像をさせないでくれ。君は目の前にいるというのに」

スン、と、女性リポーターが鼻を啜る音が聞こえた。

「大統領…すみません。軽々しく死ぬつもりなどありませんから」

「当たり前だ。こんな会見をして悪かった。でも他人の手で暴露されるよりはと、君の上司の許可も取ってあるんだ」

「…じょう し ?」

シャペルのことだろうか。仕事中に抜け出そうとするといつも文句を言う彼が、今日に限って駐車場まで見送ってくれたのはそのせいだろう。許可という

より、驚愕のあまり返事もろくにできなかったに違いない。

(うう、戻りづらい…)

「もちろん。君の職場の者はみな、君の幸せを願っている」

「私たちだって、大統領の幸せを願っているからこそですよ」

「ありがとう、マイク」

マイクが、彼にしては珍しく口を挟んだ。

ジャックにはピンときた。マイクはこの会見を、「大統領のホモ発言」というショッキングな内容から「感動の愛の告白」にすり替えるつもりなのだ。ピンときた

からといって、ジャックにはどうしようもなかった。ああ、父親が同性と付き合っているなんて、キムはどう思うだろうと気持ちが重くなる。関係を恥じるつもりは

ないが、やはり娘には知られたくなかった。その葛藤を知っているかのように、パーマーがジャックに笑いかけた。

「ジャック。彼女以上に君の幸せを願う人物はいないだろうね」

「え…」

背後の扉が開き、誰かが入ってきた。もちろん、キムだ。

パーマーが耳元で「彼女の顔と声は替えてあるから」と囁いた。

顔を伏せたキムが、ジャックの前に立つ。

「驚いたよ、パパ」

「き、キム」

キムは顔を上げてにっこりと笑うと、手に持っていた花束を差し出した。

「パパ、幸せになって。ママだって喜んでくれるよ。これ以上に素晴らしい人はいないって」

「キム…」

ジャックの瞳が潤む。

「そろそろ観念してはどうだい? 最も、ここで否定されても私は信じないがね。君は周囲を気遣うあまり、時に臆病すぎる」

「いえ、パパの反応が普通だと思うんですけど」

「ん、そうかい?」

「だってこの会見って、ようするに、恋人を自慢したいだけに見えるわ」

「HAHAHA、ばれてしまったか。さすが君の娘だな、ジャック」

ずっと回されていた腕で更に抱き寄せられ、ジャックは苦笑するしかなかった。

「まいりました、大統領」

オオッと、記者陣から歓声が上がる。マイクの思惑通りの流れだ。

「ジャック、それで、返事は?」

「貴方に羞恥心というものはないんですか」

ジャックが顔を赤らめて言うと、パーマーはにっこり笑った。

「君も言ってくれないと、大告白をした私が可哀想じゃないか?」

「貴方という人は子供みたいなことを…」

「ジャック」

シンと、会場内が静まる。

キムと目が合うと、励ますように頷いてくれた。

「大統領…デイビッド。愛してます、私も。心から」

オオオーッ!と、先ほどとは比べ物にならない歓声と拍手が沸き起こった。

なぜか記者陣の足元にはシャンペンの瓶が置かれており、次々とコルクが飛ばされた。

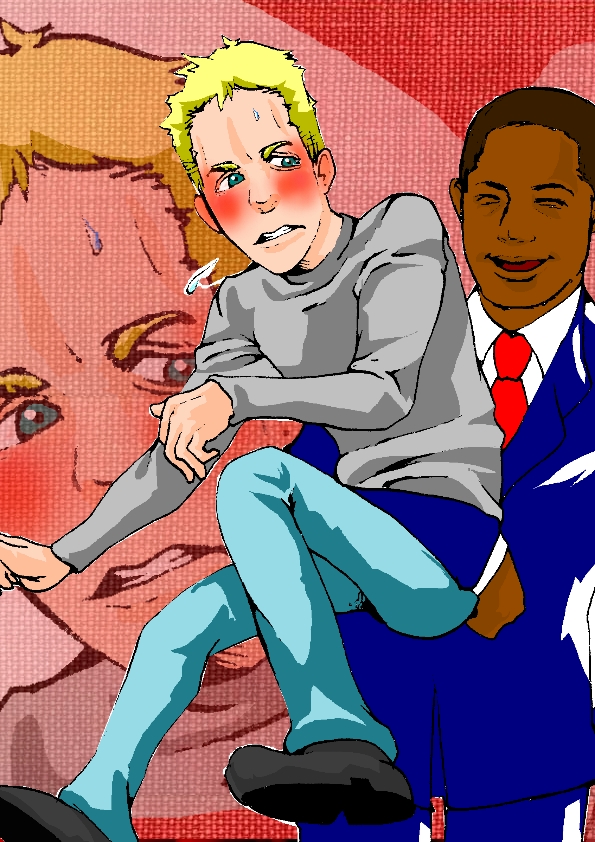

パーマーは満面の笑みでジャックにキスをしてぐいと抱きかかえ、ジャックを更に赤面させた。

「下ろしてください!」

「でもほら、いい写真を撮らないと」

「大統領ー!」

パーマーに抱かれたジャックは本人の意に反して小柄に見え、肌の白さが際立った。

国や大統領への思いは先ほどの会見で聞いた通りで、一方、照れ

たり焦ったりする様子は微笑ましい。個人主義とコーラとポップコーンしか詰まっていない大半のアメリカ国民の脳が「いいんじゃね?」という判断を下すには

十分だ。

こうして、その日の夕刊には2人の激ラブ写真が一面に掲載された。

パーマーを脅迫しようとしていた男は、悔しさに任せて写真とネガを破り捨てた。車内から身を乗り出したパーマーとジャックがキスをしている写真など、いま

出しても好意的に迎えられるだけだろう。そういう嗜好の輩に高く売りさばけば良かったと気付いたのは、その数日後。街では盛大なゲイパレードが催されて

いた。

アメリカ合衆国は、今日も揺らぐことはなかった。