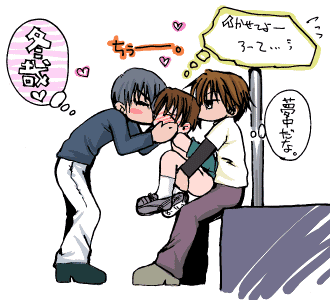

狼冬キスシーン

休日の過ごし方、第6話ですv梅桃サクラ様より

| |

|

もうすっごい嬉しいです! 狼ちゃんと冬哉くんのキスシーン!!

しかもこんな素敵なイラストに仕上げて頂いてv

自分の書いた場面をこんな風に絵にして頂けるなんて、思ってもおらず、メチャクチャ感動しました。

いつも自分の文章力じゃ分かりにくいだろうなぁ、とか、ちゃんと伝わってるかなぁ、

とか心配してたんですが、ここまでしっかり再現してもらえるなんて! ほんとに幸せでございます。

狼帝くんの夢中になってる感じとか、冬哉くんの視線が定まってなく快感に浮かされてる表情とか最高です。

ろーちゃん、格好いい〜!! いい男〜!

冬哉くんのぷっくりした乳首がたまりません。鷹神くんに散々弄られた後なので、うっすら色付いて‥。

私的に膝下のくぼみがエロさを倍増してる気がしてお気に入りです。

でもでも初めて見せて頂いたときは、ギャー冬哉くん、人混みの中でなんちゅうエロい! でした。(笑)

そのあと、自分で書いたんだろうが〜、と一人突っ込んだのは言うまでもありません。(爆)

あんまり嬉しかったので、狼帝くん側の気持ちも綴ってしまいました。

本当にありがとうございました!!

しかもこんなおまけの漫画まで頂いてしまいましたvv

虎王先輩の入れてるはずなのに、冷静そのものな所が凄い好きです。(笑)

小説の挿絵にさせて頂こうかと考えたのですが、あまりにも図々しいかと思って断念しました。

ああ、もう感激ですv 見ながら読みたい方へ。 別窓に開く

こんな素敵なイラストを描かれる梅桃サクラ様のサイトはこちら!

オリジナルイラスト、短編付き紙芝居風イラ、えぐみのないエロが素敵なサイト様です。