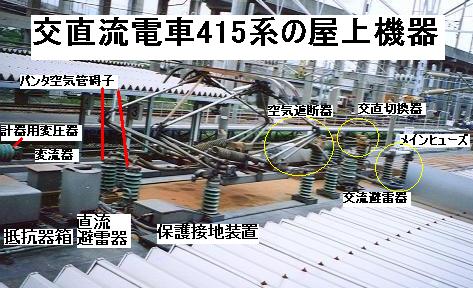

写真をご覧ください

ものすごく大雑把にするとこうなります

各部の説明

碍子

交流電車は2万ボルトという高電圧下で走行します。このような高電圧の

配管を屋根に直接這わせることは出来ません。そのため、距離をとるために

碍子を取り付けています。碍子を取り付ける理由は、絶縁のために”空間距離”と

”沿面距離”を取るためです。空間距離はお分かりのとおり、屋根と配管との

直線距離です。この空間距離だけであれば、配管との間に絶縁性の支柱を立ててしまえば

済むことです。もう一つ、沿面距離(ここでは配管を支える物体の表面に沿った距離)

を稼ぐために、ヒダのついた碍子を使用するわけです。通常、6段、もしくは7段の碍子を

使用していますが、これは汚れによる絶縁不良を見越した段数となっています。

国鉄時代は碍子の色は白と相場が決まっていました。しかし、塩害によってヒダの間を

短絡してしまう可能性もないとはいえないので、表面にグリースを塗り、絶縁性を

確保することが近年になって行われています。このグリースの色がグリーンですので、

”常磐エメラルドや京阪ライトグリーンで碍子を塗装”が多くのモデラーによって行われています。

遮断器

パンタグラフから走行用の電力を取り入れる配線が最初に通る部分です。

パンタグラフから異常な電流が流れた場合、車両の回路を保護するために電流を切って

保護するのが役割です。当初は空気遮断機、713系以降は真空遮断機となり、それぞれの

外観は大きく変化しています。

2万ボルトのような高圧の交流が流れている配線をスイッチを切るような形で切っても

電気火花によってつながってしまいます(瞬間的に長い距離の配線を切り落とせば可能でしょうが、

少なくとも機器が林立した車両の屋上では不可能)。この電気火花をなくし、確実に絶縁するのが

遮断器の役割です。それぞれの仕組みを簡単に説明します。

交流は1秒間に100回または120回、

0Vになる瞬間があります。このときに火花はなくなるので、このときに圧縮空気を吹き付けて

火花を吹き消してしまおう、というのが空気遮断器です。まさか50回、60回も断続的に

空気を吹き付けることは出来ませんから、おそらく数秒間ブワッと吹き付けて消すのだと思われます。

碍子などの配管の横の膨らみが吹き消し用のエアが入ったタンクとなっています。また、

確実な遮断をするために配線の一部も連動して切れるようになっています。

なお、直流の場合は0Vになる瞬間がないので、この空気遮断器では切れません。(対策は”メインヒューズ”の項を参照)。

一方、真空遮断器は、真空中では電気火花が起こりにくいことを利用しています。つまり、 遮断する配線を真空中においているのです。火花が起こりにくいのでそれほど距離をとる必要も なく、外部にみえる配線が切れる、ということもありません。そのため機器が小型・簡略化しています。 3群ある碍子のうち、中央の碍子の中が真空になっているようで、碍子の境目の部分に 電流が流れる配管がみられます。おそらく、両側の碍子は中央の碍子を支えるのと、 絶縁を保つためについているのだと思われます。

メインヒューズ

交直流電車の交流側の回路に直流が流れてしまった場合に回路を保護するための

機器です。直流は交流と違い、0Vになる機会がないので、これで直流の異常電流を切っています。メインヒューズは異常電流が流れると

溶断します。つまり物理的に電気が通らなくなってしまい、

交換しない限り交流区間を走行することが出来なくなります。

交直流電車が交流専用車両となった場合、メインヒューズを撤去し、

遮断器から途中に支えの碍子を立てて直接妻面に高圧回路を引き込む

場合が多いようです。

計器用変圧器

パンタグラフから車体中央寄りにあります。交流が加圧されていることを検知する交流電圧継電器を

作動させるための抵抗です。交流においては抵抗値が高いです。逆に直流では

抵抗が低くなり後述の抵抗器箱に電流が多く送られます。国鉄車両では大型のものが

ついておりますが、模型では碍子が省略されていることが多いです。713系から小型のものに

切り替わりましたが、717系200番台では最初の2編成のみ小型のものに交換されたほかは

種車の大きなカバーのついた変圧器をそのまま利用しています。

抵抗器箱

交直流電車についており、直流が加圧されていることを検出します。計器用変圧器と直列に

配置されていて、直流継電器を動作させます。抵抗器はこの直流継電器に流れる電流を

調節するものです。

変流器

交直流電車についており、直流の回路のまま交流区間に冒進してしまった場合に

直流避雷器と連動して交流電流を検出し、遮断器を動作させて直流回路を保護します。直流回路のまま

交流電流が流れると落雷と同じように直流避雷器が働きます。これを検出し、直流回路の保護装置を

動作させる働き(具体的には遮断器を作動させる、など)をします。

保護接地装置

いわゆるアースです。遮断器が故障した場合にアースさせて変電所に電流を切らせるほか、

検査中に誤ってき電してしまった場合にも屋根にいる作業員を保護する働きがあります。

パンタ用空気配管

これもパンタから高圧がかかるので、碍子で絶縁されています。直流電車の場合、

ゴム管で絶縁されており、ものの本によっては黒く塗るとよい、と書いてあります。

交流・交直流電車の場合は、碍子2本が並んでおり、その中に空気管が入っています。

パンタを上下するためだけにあるので、パンタが撤去された場合はいっしょになくなっていることが

多いです(特に485系など)。